【上海大学】多场景 复杂工程结构的隔震、减震 解决方案

上海大学隔震减震团队从事复杂工程结构的抗震技术研究20余年,有丰富的科技成果产业化经验,尤其擅长解决工程结构抗震、减震、隔震类的需求,比如说地震、地铁振动造成的建筑震动等。同时,团队也拥有很多课题研究、工程实践、新技术开发的案例,希望能寻找新的需求方,深入到不同的工程实践场景,继续解决各种隔震减震的难题。

产业化

一、隔震减震团队简介

上海大学是国家“211工程”重点建设的综合性大学,教育部一流学科建设高校。

该隔震减震技术团队依托上海大学直属土木工程系和核电站隔震减震工程技术研究中心,从事复杂工程结构的抗震技术研究20余年,在“超高层建筑高性能减震技术”、“城市轨交与机械设备减振技术”等领域形成了一系列具有显著特色和国际影响力的技术成果。团队现有专业教师8人,近年团队承担国家重大科技专项课题3项,国家自然科学基金重点培育项目1项,国家自然科学基金面上项目6项,国际合作项目4项,获授权专利20项,成功转化4项,发表高水平论文200余篇;参编国家标准和部行业标准3部,出版学术译著1部。

二、研究领域

重大工程防灾基础理论及减震新技术研发

核电结构抗震安全增强关键技术

超高层建筑高性能减震技术

城市轨交与机械设备减震技术

三、国家中长期发展重大科技专项课题研究

1 课题背景与概况

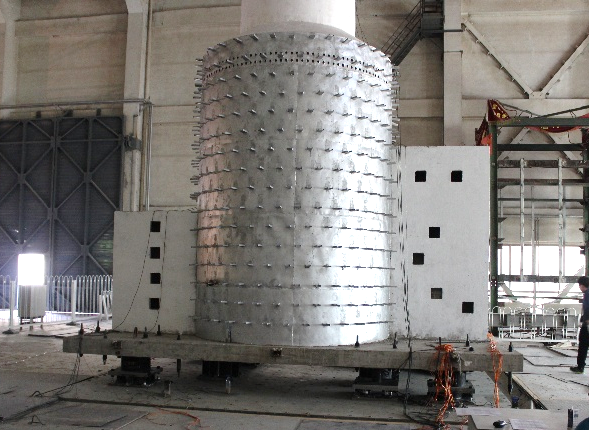

“大型先进压水堆及高温气冷堆核电站”是国家中长期发展规划的16个重大科技专项之一,本项目课题研究为AP1000国产化化和CAP1400关键创新技术,为国家重大核电设备国产化及出口奠定基础,从而推动先进核能技术成为中国高端能源出口的新名片。

学校土木工程系于2013年6月成立了核电站隔震减震工程技术研究中心,承接了“核电站抗震安全问题”研究课题,总研究经费2000余万。

2 项目特色与创新点

① 将核电站的抗震能力翻倍,将设计地震动重现期“万年一遇”的标准提高到“十万年一遇”;

② 隔震层在小震下锁定,大震下开启,保证隔震层跃层管线的安全与稳定;

③ 扩大了核电站选址范围,使得高烈度区建设核电站成为可能,为我国核电“走出去”的发展战略打下了坚实的基础。

④将现行考虑双向水平地震作用下的抗震设计提升为考虑包含竖向在内的三向地震作用下的抗震设计,极大的提升了核电安全壳及内部设备的地震安全性;

⑤ 实现核电厂设计基准期内基于多级性态的参数化性能设计。

极大提高抗震能力、拓展核电应用范围;实现多维隔震、具有性态化抗震性能;获核电系统科技进步一等奖。

四、代表性工程应用与成果转化

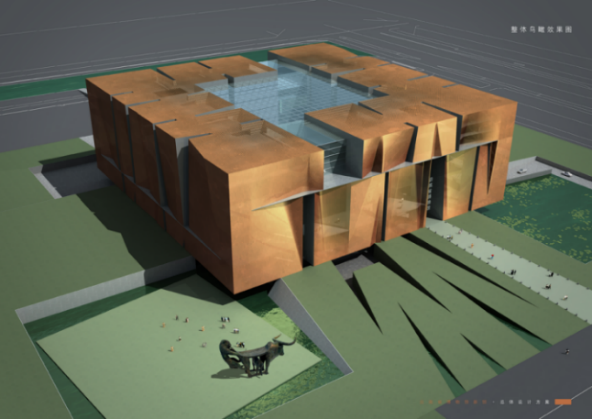

1 云南省博物馆新馆隔震设计(获鲁班奖、全国勘察设计一等奖)

① 位于云南省昆明市,抗震设防烈度8度,结构方案复杂,大悬挑大开洞超限,采用铅芯橡胶支座隔震方案;

② 历经多次地震作用,最高震级6.6级,结构主体及馆内文物均保持完好;

③ 国内较早开展隔震结构的强震观测,取得大量实测地震数据。

2 厦门国际中心粘滞减振设计(获上海市科技进步奖)

① 位于厦门强台风区,340米超高层建筑,海西第一高楼。

② 采用粘滞阻尼墙产品进行抗风减振设计,同时控制结构加速度与位移响应,是国际上最高的粘滞阻尼减振建筑;

③ 经历超强台风“莫兰蒂”的考验,主体结构与附属设施保持完好。

3 严家花园三维隔震减振加固(获上海市科技进步奖)

① 位于上海市中心,百年历史,文物保护建筑,砖木混合结构;

② 下穿轨交线路,机械振动影响结构安全与居住舒适性;

③ 采用三维隔震减振技术进行加固,显著削弱地铁振动,提升抗震安全性与居住舒适性。

4 校企联合,新技术开发与专利转让

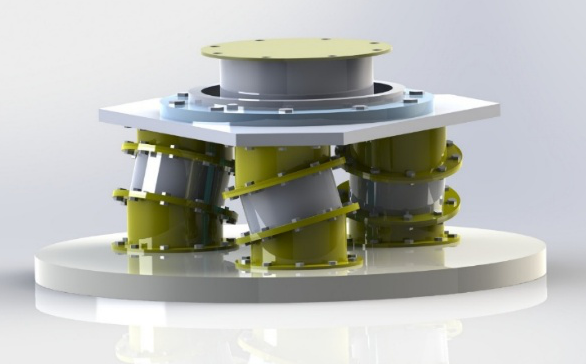

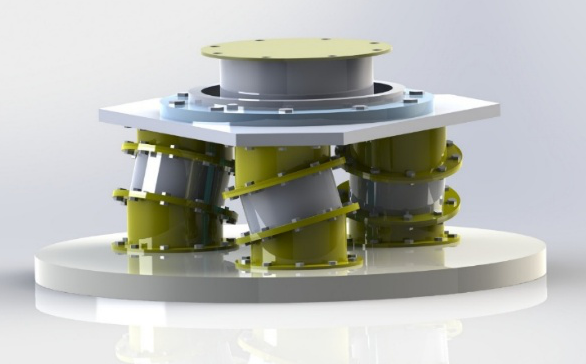

① 开发出一套组合型隔震支座,具有超高承载和大变形能力,可用于替代大尺寸铅芯支座,有效降低生产周期与成本;

② 开发出一套高性能粘滞阻尼减震系统,显著提升阻尼器耗能效率,增强微小地震作用下的减震能力;

③ 开发出一套水平向隔震地震,竖向隔离机械振动的三维隔震减振支座,成功应用于国内多项轨交沿线工程。

打开微信

“扫一扫”