突破瓶颈 | 优质蜂产品安全生产加工及质量控制技术

我国是养蜂大国,但我国蜂业生产属于野外流动作业,蜂群易感病、养蜂生产效率低、产品兽药残留严重,加工技术落后、产品附加值低且品质受损严重,质量检测与控制技术缺乏,严重制约了我国蜂产业的健康发展和产品提档升级。中国农业科学院蜜蜂研究所吴黎明研究员领衔的蜜蜂所蜂产品质量与风险评估创新团队在国家科技支撑计划、国家自然科学基金等项目的支持下,历经10多年攻关,针对蜂产品安全生产加工中存在的系列科技问题,发明了蜂群多王群组建和春季健康繁殖技术,创建了蜂胶低温湿法超微粉碎技术、物理法抗结晶蜂蜜生产技术等产品高值化安全生产技术,发明了系列蜂产品品质识别和质量控制技术,实现优质蜂产品安全生产加工和质量控制。

产业化

一、成果介绍

此项成果获得了国家技术发明二等奖,突破了多项技术瓶颈,包括多王群饲养、早春蜂群繁殖、蜂产品真伪和品质评价技术等,变革了蜂群饲养和蜂产品生产、加工模式,促进了养蜂生产技术水准和产品质量安全水平的整体提高,提高了蜂产品的市场竞争力。

创制了蜂胶低温湿法超微粉碎技术和胶囊加工新工艺、抗结晶蜂蜜生产新工艺及装备,实现了传统蜂蜜、蜂胶工艺技术的革新,引领了蜂产品加工产业科技创新,推动了产业技术升级,提升了我国蜂产业的国际影响和竞争力。通过示范企业带动,在蜂产品主产区建立标准化养殖基地,转化已被农业部纳入蜜蜂健康养殖、农产品标准化生产和质量安全监管计划的《蜂产品质量安全生产控制规范》等一批标准和新技术。

二、成果创新点

1. 增强蜜蜂本身的体质和抗病能力,减少药物使用率,提高生产能力和产品安全性。“一年四季在于春”,对蜂群而言也一样,早春的繁殖直接关系到蜂群整年的生产与抗病能力。常规饲养方法采用“加强保温,促进蜂群早繁殖、多繁殖”的方式,但一旦遇见长期寒流,蜜蜂为了保温将不得不收缩聚团,造成外围幼虫被冻死和蜜蜂有限的哺育力被白白损耗,而导致蜂群繁殖失败。该项目组在长期研究和实践的基础上,反其道而行之,建立“控制蜂王产卵量和限制工蜂哺育行为”的早春低温繁殖新技术,早春蜂群发病率下降71.7%、蜂蜜生产能力提高31.0%。“一山不容二虎”,一个常规蜂群也不能允许两只及以上蜂王共存,由于单只蜂王产卵力所限,蜂群内相同日龄的幼虫供应就会受限。该项目组通过生物诱导和环境诱导,成功突破多王同巢群组建技术,变革了1个蜂群只有 1 只蜂王的饲养模式,实现了多只蜂王在同一产卵区自由活动、正常产卵,突破了多王同巢越冬和周年饲养的技术瓶颈,攻克了蜂群产卵能力弱的问题。该项技术在实现提高蜂群群势和生产能力的同时,大幅减少了病害的发生和兽药使用量,提高了蜂产品产量和安全性。

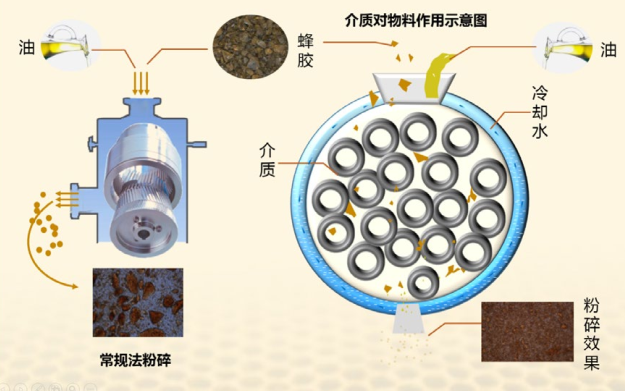

2. 创建了蜂胶和蜂蜜高值化安全加工技术,在提升蜂产品附加值的同时,保证了其安全性。传统蜂胶加工中采用聚乙二醇溶解,长期服用存在安全隐患,为了提高蜂胶产品安全性,部分企业采取胶体磨粉碎,但普遍存在粒度大、易分层、货架期短的问题。该成果创建的蜂胶低温湿法超微粉碎技术,攻克了蜂胶高温下粘性大、难以粉碎的技术难题,实现了用食用油替代聚乙二醇等分散剂,提高了蜂胶食用安全性;减少了萜类等功效组分的损失,生物利用度提高30%以上。对蜂蜜加工而言,第一步就是要将结晶的蜂蜜化开,常规方法采用热水水浴,蜂蜜品质受损大且易积聚有害物质,该成果研制了气体射流冲击蜂蜜解晶装备和抗结晶蜂蜜生产工艺,降低了蜂蜜加工接触温度和时间,加工后蜂蜜不结晶、不发酵,附加值和安全性大幅提升。

气体射流冲击蜂蜜解晶装备

蜂胶低温湿法超微粉碎效果图

3. 构建了主要蜂蜜的指纹图谱库,发明了10种蜂产品品质评价技术,为实现优质蜂产品的质量控制提供了技术支撑。构建了占我国蜂蜜产量70%以上的5种蜂蜜的指纹图谱库以及主要糖浆指纹图谱,蜂蜜品种识别率达98%以上;探明了蜂胶和杨树胶特征组分差异,建立了蜂胶和杨树胶识别新技术并形成国家标准,识别率100%;建立了蜂王浆新鲜度快速检测方法,实现了1min定性判定蜂王浆新鲜度;发明了基于ATP等八种物质变化规律的F值评判法,实现了新鲜度准确评价。系列安全评价指标和检测方法的建立和应用,为蜂产品质量安全控制与保障提供了技术支撑。

打开微信

“扫一扫”